◆成年被後見人に対する公正証書遺言の作成経験がない公証人による公正証書遺言作成にも複数、立会支援を提供しております。

★被後見人のみならず、被保佐人や被補助人が公正証書遺言を作成する際の証人としての立会支援も提供中

★家庭裁判所提出用「診断書(成年後見制度用)」記載支援も多数実施。

◆公証役場で登記を行うに支障がないとの認知機能の医学的評価(適性検査)支援も可能

◆科学的根拠が顕かになってきた、認知症悪化支援方法も紹介可能

◆2022年5月改正道路交通法に基づく高齢ドライバーに対する認知機能テストの結果改善支援メニューも紹介可!

世の中で「オレオレ詐欺」という資産家を狙った財産奪取が問題視されています。

しかしながら、資産家を狙うのは見ず知らずの犯罪者だけではありません。

・申立人によって経済的・心因的虐待を受けている成年被後見人を保護したい

・親が知らない間に姻族によって成年被後見人に指定されてしまった。解除請求したい

こういった血族・姻族からの「詐害」行為に対する対応依頼が相次いでいます。

実際メンタル産業医の命名者で知られる合同会社パラゴン(東京都港区)代表も、血姻関係にある親戚による以下の目を疑う行為を介護福祉施設で目撃したことがあります。

①認知機能が落ちたことを悪用し、銀行口座から預金を、銀行員陪席の上で自分の口座に振り込みした。

②当人に遺言を作成させた(自筆証書遺言、公正証書遺言 いずれも事例としてありえます)。

③当人を、「成年被後見人」に処する手続きを行い、実際に「成年被後見人」となってしまい、自由に財産を扱えなくなった。

特に②の後、③という合わせ技を使われると、②での遺言の内容が、当人の意思に反していたとしても、その変更は難しくなります。

成年被後見人でも、条件次第ですが「公正証書遺言」の作成が、以下が一例ですが、可能な場合があります(可能かどうかは法律顧問にご相談の上、お問い合わせください)。

1.成年被後見人による(公正証書)遺言作成時の医師立会支援

「成年被後見人」が、遺言を作成することが可能な例として民法973条にて以下の要件が満たされた場合があります。

●事理を弁識する能力を一時回復したときであること

●医師2名以上の立会があること

●立ち会った医師は、遺言者が遺言作成時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名押印をすること。

★当「事業承継・遺言時医師立会支援センター」は、公正な相続支援のために、首都圏在住医師が中心となってお伺いしております。それ以外の地域へは問い合わせください。

★あくまで我々は遺言作成者の判断能力に関する医的評価を適切に実施、かつその評価を文書を通じて提供する機関に過ぎません。相続内容が争族絡みだからといった諸事情に対する支援を提供しているわけではありません。それは非弁行為にあたる惧れがあるからです。

【実績】

☆12年の経験と1都3県での立合支援実績を持ちます。

☆実際の事例報告は以下。

口コミ例はこちら

☆被後見人のみならず、被保佐人が公正証書遺言を作成されたい際の証人に、当支援を活用するよう斡旋する公証役場事例も出てきています。

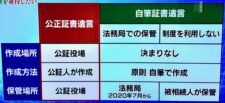

2.「自筆証書遺言作成時遺言能力評価サービス」<自筆証書遺言の保管制度対応>

2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管してもらうことが可能となり、紛失や破棄といったリスクがなくなりました。相続発生後の検認の手続きが不要となることで、相続手続きを円滑に進めることができるようになりました。

しかしながら争族は少なくなっても、なくなるかというと無くならないでしょう。

なぜなら事業承継に伴っての株券等の取り扱いを定めた契約書や規約等、偽装、偽造、捏造、改竄が容易に可能ですし、遺言書は後からのものが有効だとされる場合があるからです。。

事例検討:事業承継の際問題になる遺言書の効力

創業社長(被相続人)が、

その家業を継いだ長男に家業を維持するために必要な土地や建物を相続させ、

次男や長女には、節税目的もあることから入っていた生命保険を相続させるといった遺言を遺した場合を考えてみましょう。

その土地や建物ではなく家業が持つ「のれん」や付属する機械設備や什器、雇用する労働者があげる収益はどうなんだと次男は言いたくなりましょう。

別の相続人である長男からしたら、創業社長と比較されながらの家業を継ぐことの辛苦、そしてそれら付属するものは 己の力量によるものだと言いたくなりましょう。また、次男には、家業を継がせない代わりに大学や留学費用まで創業社長は生前贈与していたではないかと言いたくなりましょう。

同じく相続人である長女が介護支援を行っていた場合、その介護ケアに投じた労力を算出して欲しいという想いも出てきましょう。

加えて 課題としてあがってくることに、そもそもその創業社長、本当にその相続内容にしたかったのか、認知能力が低下した中で、誰かの言いなりになって遺言させられたのではないかといった遺言能力や「遺言書」そのものの効力が問題になります。

このような「争族」という名の、骨肉間の「争い」や「いさかい」が生じること、昭和時代は「華麗なる一族」や松本清張の小説の中の世界でした。がしかし、令和時代にはテレビドラマの中の出来事は、何も珍しい話ではなく、遭遇しえる現実の話となって目の前に展開されていきます。

論点整理

論点1:遺言者(被相続人)は、その自由な意思に基づいて遺言を行ったのか?

→強いられたのではないのか?

論点2:遺言者が遺言を残した時、果たして意思能力に欠缺がなかったのか?

→認知に問題が生じていたのではないのか?

→「成年被後見人」の判定を受ける前に認知機能が落ちていたのではないか?

対策

もしこのような論点がある「争族」が発生した場合、真偽を判断するのは最終的には裁判官です。

その判断を求める際、事前に証拠を、具体的には 遺言作成時に 遺言能力があったことを証する手段を確保しておけば、「争族」を避けられる可能性が高まるでしょう。

何しろ裁判官は証拠の有無や強弱でその遺言書の真偽を判断します。

被相続人(遺言を遺す立場)からしたら、相続人間の「争族」を生じさせない工夫をこらしたいことでしょう。

相続を期待する立場の相続人からしたら、遺言書の効力を高めておいてもらいたいと思うものでしょう。

企業に対して健康経営を推進してきたメンタル産業医として知られる合同会社パラゴン。これまでもわが国で最初の精神保健福祉士や介護福祉士の支援を産業医サービスに含有して提供してきています。

その経験から事業承継時や遺言作成時、その有効性を高めるためにと、

医師が、

「自筆証書遺言」の作成者(被相続人)に対して、

その「遺言能力」の評価として

○認知機能

○精神状態の評価サービス

以上を提供します 。

「遺言能力」があると判じられた場合のみ、診断書(もしくは医的証明書)を発行します。

捕捉;この「自筆証書遺言作成時遺言能力評価サービス」は、法務局による保管制度を利用しない「自筆証書遺言」もサービスの対象となります。

【免責】

当サービスは、遺言作成者の自由意思に基づき、かつ意志を確認の上、遺言作成者自らのご依頼に基づいて、法律職の立会のもと、当社代表が「正義に基づいている」と判じられる場合に限り、かつ立ち会う医師を確保することを主眼としたサービスです。遺言作成者としては予防訴訟を企図しての依頼と理解しておりますものの、相続人間や相続人を自認する方との間にて将来的にいさかいや紛争、訴訟となったとしても、その責任を一端でもを負うことは一切できかねます。

訴訟時の証人依頼に関しても、所定の相談報酬が必要になります。

【対応内容と料金・報酬(税別)(相続財産額にかかわらず一律)】

注:2023年12月9日に改訂した後は、物価高の中、価格据え置きしております。

その1:申込金: 立会/評価/支援医師の利用・活用されたいと問い合わせへの対応、説明、立会に向けた準備説明 8万円(初回のみ1時間上限)+60分を超える実働分のタイムチャージ(1分につき5百円)

法律職に代理を委任されたくない等のご事情をお抱えの場合でも、非弁行為にあたらない範囲に限定されますが、対応方法の説明や解説に丁寧に時間をかけて説明を致します。

ご希望があれば経験ある弁護士、司法書士、行政書士、そして遺言作成者に支援的支援を引き出すような支援情報も提供します。

☆:これまで依頼下さった弁護士や司法書士からのご依頼の場合のみ不要

※ 公証人や弁護士、司法書士の中には経験がないからと立ち会う医師の存在を確認するために、事前に、公的証書の送付を求める場合があります。その場合には医師法の規定で後述の「医師等資格確認検索システム」を通じて、医師の存否は簡易的に確認可能となっています。医師には2年に一度の住居地管轄の保健所を通じてその所在と為したる医業の通知義務が課せられております。

・なお立ち会う医師の所属は合同会社パラゴンであり、合同会社パラゴンの存在は国税庁が作成したサイトで確認可能です。

・医師が発行する診断書等に、その医師の住居地記載を求めるような方はございません。診断書における住所は住居地ではなく勤務先の住所です。

・公的身分証明書の代表は都道府県公安委員会発行の運転免許証が一般的でしょう。

★医師免許証と同一人物かの証明に、立会時には公的身分証明書を帯同し、かつそれを公証人にのみ視認してもらうことは提供しておりますのでご安心ください。

その2:立会/評価/支援医師の確保とその医師との日程調整 8万円(医師1人につき)

含まれる内容:医師の確保とその日程調整(確保希望日まで1か月以上間隔があることが望ましい)

▼訴訟リスクを背負ってまで、「立ち会おう!」という勇気ある医師は、元から少数でした。当支援を2013年に開始後、多数の案件に陪席してきた医師も複数いらっしゃいます。しかしながら法廷闘争になったことで多くの医師が離脱することになりました。それでも少数精鋭な医師が、まだ協力くださっています。

・2026年2月16日現在、福岡からですのでその5にある日当支払いが必要となりますが、毎週金曜は医師立会が可能です。

とはいえ多忙な医師を確保するのにどうしても時間を要します。従って医師確保の為に立会日程は1か月以上先を基本とさせてください(1か月以内は応相談)。

※確保医師が決まった後かつ遺言作成前に日程変更が生じる場合には、別の医師手配が必要になることより、医師一人あたり新たに8万円の着手金の追加が必要となります。

★公証人の中には、遺言人の体調に配慮下さったり、土日でも遺言人の居宅にまで来てくださる方がいます(その公証人との調整は致せません)。そうではない公証人もいますので、ご注意ください。

その3:確約金:確保医師の管理費 確保日時1回につき5万円(医師1人につき)

・「公正証書遺言」作成時並びに「自筆証書遺言」作成時評価時にも、立会可能な医師が立会希望日に立ち会えるよう、その医師の日程を確保し、かつ立ち会に際しての諸注意を伝達するための費用です。

注:「公正証書遺言」作成に至らなくても、または立会/評価日前日までに遺言作成日程が変更となった場合も、上記1も2も、それらの費用請求は消えることはありません。なぜならその医師には、その立会/評価希望日に他の業務が入らないよう、排他的な対応を執ってもらうからです。

※ 上記 「申込金」・「手付金」・「確約金」全てが前金として振り込まれ次第、立会医師の医師免許証の電子複写を進呈します。公正証書遺言の草稿が作成可能になります。従って公証人確保前までの入金が必須となります。

※ その3については、以下その4以降含め実際に立ち会った後の同一請求でも構わないとしている場合がございます。

その4 確保医師日当 医師1人につき8万円(事前のオプション実施や遺言執行立会・担当の都度)

・「公正証書遺言」作成に基づく医師立会時には、豊富な経験を持つ医師より、円滑に遺言作成が進むような言葉かけサービス・サポートが提供されます。

にもかかわらず遺言作成立会や評価時、遺言者の体調が崩れてしまう等、当初の予定とは違う内容の遺言書が作成される場合も生じ得ます。そのような不測の事態が生じた場合でも、この支払いは必要です

「立会日当」扱いですので、ご夫婦での共同での遺言作成時でも同一料金となります。

「公正証書遺言」作成時、医師が立会に出頭したものの、遺言者には遺言能力を発揮する体調や心理状態ではなく、つまるところ「公正証書遺言」を作成できなかった場合も含みます。

・遺言人の体調次第で、推定相続人などの意向とは異なる場合もございます。実際、公証人次第では、質問が長時間に及ぶ場合もあり、遺言者の認知機能に影響が出て、当初の予定とは異なる「公正証書遺言」書が作成されたこともありました。

→遺言日(公証人、証人、医師が立ち会う日)に向けた遺言者の体調の万全化調整が望まれます。

その5 交通費(立会や評価、支援対応の都度)

医師一人ひとり 交通費実費と立会・対応日当(移動日当)が必要になります。

立会・対応日当(移動日当)としては、片道90分以上移動に要する場合には、90分を超過した分、10分につき5千円(+消費税)のタイムチャージにて計算になれます(応相談)。

その6 オプションの数々

オプション①:認知能力評価 8万円(医師一人につき、診断書(医的評価書)付き)

2020年以降、公証役場によっては、“被後見人に はたして遺言能力があるのか”、事前に医師の診断書の呈示を求めるところがほとんどになってきました。

2023年に入り、立会う医師も、実際に事前に遺言能力の有無を判断したのか確認を求める公証人の存在も確認されています。

それらに対応するために長谷川式認知機能テストとMMSE等を用いた認知能力評価を実施します。

・自筆証書遺言を作成される際、将来、「争続」となった場合でも、客観的な医学的評価がなされたという物的証拠としてご利用になれます。

オプション②:精神科的評価 8万円(医師一人につき、診断書(医的評価書)付き)

MINIといった精神科診断用構造面接等を用いた精神科的疾病の有無診断です。

心理や精神活動に影響を与える精神科的疾病の保有状況を確認します。

※オプション①と③とを一度に頼む際には、12万円(報告書付き)と割引あり

オプション③:認知機能の改善支援 10万円

◆民法973条にて要求されているように、事理弁識能力を被後見人が回復する状況にないと、そもそも公正証書遺言の作成はかないません。

◆自筆証書遺言を作成したとしても、その遺言に疑義がともります。

そこでオプション①実施後、ご依頼者の認知機能の状況を確認したのち、「メンタル産業医」の命名者が長年、健康経営推進産業医として健康経営優良法人認証取得支援に邁進する中、労働者の滋養と強壮を増進してきたことで編み出した認知機能の改善支援方法や手段を実際に紹介します

★外部からの推奨しえる有料メニューや推薦医療機関の紹介も提供します。

オプション④:運転免許更新時に認知機能テスト結果改善支援 15万円

◆2022年5月改正道路交通法に基づく高齢ドライバーに対する認知機能テストの結果を改善する支援を提供します。

★外部からの有料メニューあり。

※上記オプションの実施にも外部メニュー以外すべて、前述「その5」に従っての実施医師の交通費が必要となります。

2013年4月から10年8か月以上もの支援経験があるのは合同会社パラゴンだからこそ。

医師等資格確認検索システムとは

医師には2年に一度、医師法に基づきその住居地の保健所を通じて、所在地や為している医業についての報告義務が課せられています。その結果を集約したのが「医師等資格確認検索システム」です。は、厚生労働省に現在登録されている医師及び歯科医師(以下「医師等」という。)のうち、医師法又は歯科医師法に規定する2年に1度の届出を行っている医師等について、漢字等の氏名を入力することにより検索が可能です。

厚生労働省 医政局 医事課 試験免許室 免許登録係

電話 (代)03-5253-1111(内線2576,2577)

フロー

遺言者様側にて遺言文案のご用意

↓

当センターへご相談<ご相談先はこちら>

その1 医師立会支援制度の説明、内容紹介、解説他

その2 立会候補または鑑定医師との日程調整

その3 立会・対応可能医師確保

↓

遺言者様の評価(必要な場合のみ)

その6 遺言作成時オプション①:認知能力評価

その6 遺言作成時オプション②:認知機能の改善支援

その6 遺言作成時オプション③:精神科的診断

↓

遺言者様側にて面談までに遺言文案を完成

↓

遺言作成への立ち合い

↓

診断書は後日郵送

全般的留意事項

★遺言内容に関しては覚知しません。

その内容に関しては、司法書士や弁護士などと相談してもらっていることを前提としてサービスを提供しております。従って相続財産額に比した報酬体系としておらず、このことは相続内容に関する争訟とも免責とさせてもらいたい根拠でもあります。

また裁判において、立会を行った医師を証人にされたい場合の対応分の費用は上記とは別になりますし、費用を支払ってもらったからといって、証言内容に関しては医師としての法的義務や倫理規定、そして良心に従って判断しますので、変更といった介入や要望は受け付けておりません。

★神経・精神機能に関する画像撮影や提供サービスは、当社では扱っておりません。

※仔細やご依頼はお問い合わせまで

★お電話での問い合わせは 対応に時間を要しますのでまずは