メンタル産業医の命名者が創業者である合同会社パラゴン(東京都港区)が2017年7月25日改訂の「自殺総合対策大綱」について解説します。

出典:厚生労働省.自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~

2006年10月施行の「自殺対策基本法」に基づき、国の指針として2007年6月に策定された「自殺総合対策大綱」の改訂となります。

そこでは自死を「心理的に追い込まれた末の死」と位置付け、相談・支援態勢の整備などが打ち出したことが特徴でした。

多重債務や過労への対策、民間団体支援も提言され、2015年の自殺死亡率を2005年より20%以上減少させる目標を明記していました。

5年前の改訂では、いじめ自殺への対策強化や東日本大震災の被災者のケア充実などが盛り込まれました。このように「自殺総合対策大綱」は国の自殺対策の指針が定められています。

この10年間の成果である自死者数でみてみましょう。年間の自死者数は2003年の34,427人と比べると2016年は21,897人と7年連続減少中で、この20%減という目標は達成されたことからの30%減という数値設定となっています。このように確かに減少傾向にあるものの「非常事態はまだ続いている」と指摘し、自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)を今後10年で30%以上減らすとの数値目標を掲げ、2025年には米国やドイツなどの水準に並ぶ10万人ああたり13・0人まで低減するとしています。人口推計から算出すると、年間自死者数を1万6千人以下とさせることになります。

塩崎恭久厚生労働相(当時)は記者会見で「自殺の要因をしっかり分析し、できるだけ早く目標を達成したい」と述べていました。社会の動きにあわせ、「自殺対策」の定義を、「生きることの阻害要因を取り除いていく」ことだとしています。

有名な原因は、【「不治」も出る】です。

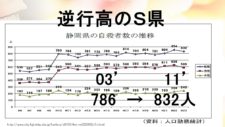

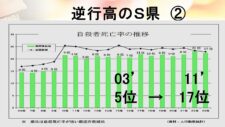

グラフのように、自死者を富士市では増加させました。

全国では低減トレンドになっている中、特異的だと一見で理解できます。

なお

「自殺総合対策大綱」では具体的対策として、多重債務解消、長時間労働の解消や産後うつのケア、性的マイノリティーに対する周囲の理解促進など多様な対策を打ち出しています。

実効性確保の具体的法改正に、貸金業法の改正がありました。

消費者金融のCMを流す時刻にも制限が課せられました。

長時間労働解消に関しては、電通での新入社員による過労自死問題を受け、いわゆる「ブラック企業」への監督指導を強化していきました。

合同会社パラゴンは職場でのメンタルヘルス対策やパワハラ対策においてもプロフェッショナル産業医集団です。この大綱で規定された対策を鋭意進めております。

産後うつ問題に関しては、健康診断などを通じて、出産間もない女性の心身の状態や生活環境の把握に努め、育児をサポートする体制の確保方法を以下にて紹介しています。

参考サイト:妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取り扱いに関するQ&Aを公表(15/03/30)

参考サイト:妊娠にまつわるストレス解消|つわりのひどい時 漢方薬と針灸を(15/02/19)

参考サイト:メンタル産業医によるコロナうつ対策⑦|育児と仕事との両立支援に2サービスの紹介(20/06/23)

性的マイノリティーに関しては、周囲の理解不足がハラスメントにつながる恐れがあるとして、24時間365日無料の電話相談窓口を設置するほか、教育や雇用現場での理解拡大に努めることになりました。

また、若者の自死がなかなか減らない現状を課題として挙げ、学校現場での「SOSの出し方教育」をさらに推進しています。

また、改正「自殺対策基本法」で、自治体ごとに自殺防止計画の策定が義務付けられたことを踏まえ、自治体などを支援する国の役割を明確化し、国と地方自治体とが相互協力しながら、自死ゼロに向けた取り組みを検証、改善していく努力を続けることになりました。

富士市が含まれる静岡県は以下のように不名誉な記録を樹立させてしまっていました。

以下と比較してください。

全国のトレンドが低減している中、静岡県は脚を引っ張ってしまいました。

「不治も出る」の失敗は以下です。

①自死者は勤労者から多く出ているわけではないのに、そして以下からも勤務問題の割合は9%に過ぎないのに安易に、産業保健領域を介入対象としてしまった。

②不眠の背景には、

・寝苦しいとか室温の変化、蚊が飛んでいることによる妨害といった生理学的、

・会計監査に追われているとか手形が落ちなければ困るといった心理学的、

・小心なのに昇進試験が絡んでいる、景気が悪かったり政府の景気浮揚対策が奏功していないといった社会学的、

・寝室確保に困るとか子供が受験生なので部屋を宛がわないといけないといった家族問題、

・睡眠時無呼吸・高血圧・メタボ・ホルモンバランスの異常・月経不順といった病理学的・・・

多種多彩な理由があること、以下の出典で引用した日本医師会からの冊子でも「鑑別疾患」として確認が求められているのに、制定した委員には、医師と思しき者がいるようだが、「芸能人格付けチェックよろしく「もどき」であって、「不眠はうつ病の症状」という非科学的な思い込みや決めつけで医師の真似をしての判断を行ってしまった!?。

確かにうつ病の症状の1つに不眠症状を呈することはあります。 でも不眠だからといってうつ病かというと、論理命題を知らないのか、

前述な様々な理由があることを知らない素人が委員だったと考えざるを得ません。

なお「首が回らない」背景が目を回す他なく、死んで生命保険で弁済するという不幸を多く招いていた社会世相・実相とは無縁な 「上級国民」様が選定委員だったのでしょう。

③富士市にある企業の中には、メンタルヘルスを理解する産業医がいない事業所があり、あろうことか産業カウンセラーが、問診票から「不眠」との情報を確認するや、精神科送致を行っていた。その産業カウンセラーに口車に載せられた当該産業医はすでに死亡と、死人に口なし状態です。

ともあれ富士市にある事業所の産業医が自死増加の理由の一つであると呈示可能。

④「精神科」への送致は、差別、偏見を増長したことから虐待レベル。

⑤人口統計でも把握可能な、複数年に及ぶ死亡率悪化からも、ウイグル族への弾圧よりひどく、ナチスによる虐殺行為、つまりはジェノサイドと相同。日本人による残虐行為なので現代版インパール作戦と呼ばれてもおかしくはありません。